全国定制热线4006-987-163

匠心吴中 | 盛春:开合间清风徐徐,咫尺之处尽显大千世界

扇子用于引风,是旧时夏令必备之物。文化的发展又让扇子成了深藏传统文化底蕴的雅玩之物。

苏扇,被世人称为雅扇,从纳凉小物到承载书画、篆刻、刺绣的手工艺品,苏扇经历了一千多年的传承与演变。

“轻罗团扇掩微羞,酒满玻璃花满头”。不论是文人墨客追求的雅致折扇,还是美人手中的华美团扇,都有着苏州城独特的气质。

苏扇制扇技艺于2006年成为首批国家级非物质文化遗产。

非遗传承人:盛春

苏州市凌云扇厂创始人

“盛风”苏扇品牌创始人

国家级非物质文化遗产制扇技艺传承人

中国制扇工艺大师

中国文房四宝“国之宝”获得者

中国扇子艺术学会常务理事

苏州市民间工艺家

东吴杰出匠师

东吴文化产业重点人才

江苏省乡土人才“三带”能手

一双真丝绣花鞋,一件清淡素雅的旗袍,配上温婉的笑容,盛春就是这么一位地地道道的江南女子。只有那双布满了层层老茧的手,见证了这位国家级制扇大师一路的坚持。

所谓“一扇百工”,“百”字不仅体现在制扇技艺的繁复上,还体现在苏扇呈现的内容上。制扇技艺看似简单,实则包容万物,千变万化。它不仅需要制扇匠人的专注和严守,还需要制扇匠人的不断提升和学习。

而这件事,盛老师因为“热爱”二字,坚持了20余年。

盛老师和扇的缘分要追溯到她还是个孩子的时候。小时候的盛老师最大的乐趣就是乖乖坐在外婆身边,看着外婆做扇子,听她讲一切跟扇子有关的故事。

长大后再次接触苏扇,则是因为爱人胡先生从事苏扇生意,她也就开始学习制扇。

这一开头就停不下来了。

三部曲之传承

制扇看似简单,实际却是一个非常繁复的过程。

一根竹子或一块木料从选材到成扇,细分下要经过数十道工序的锤炼:选料、削边、打磨、扇骨成形、泡水定形、修整、磨平、烫钉、烘烤定型、捆绑定型——才会变成最后呈现在我们面前的样子。

光靠自己缓慢摸索肯定是不行的,为了能够真正掌握苏扇制扇精妙的技艺,盛老师先后拜陶林之、包正、邢伟中三位大师为师,系统地学习了折扇、绢宫扇、檀香扇的制扇技艺。

辛勤的努力有了收获,盛老师成为了苏州为数不多的三柄扇子都会做的女性制扇工艺大师。

三部曲之探索

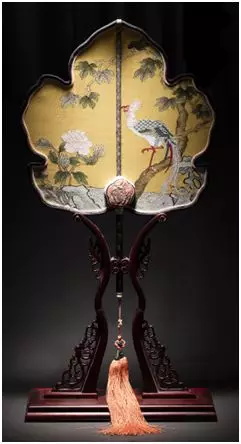

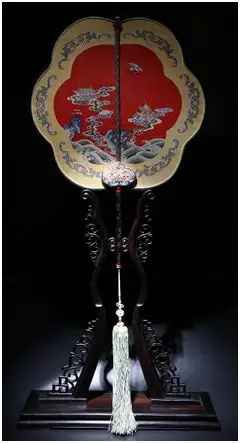

2013年,故宫博物院首次举办了“清风徐来”故宫藏扇展,盛老师不远千里跑到北京去观摩学习。

第一次看到如此精美绝伦的绢宫扇,盛老师心中一片激荡,起了复原清宫藏扇的念头。9个多月的反复尝试,一柄柄华美大气的清宫藏扇从她手中完美复原出来。

在对清宫藏扇的复刻和技艺探索过程中,她一次性开发出14种绢宫扇款式,并成功申请14项绢宫扇外观专利、2项发明专利。毫不夸张地说,盛老师的努力在一定程度上填补了传统绢宫扇制扇技艺的历史空白,对于绢宫扇传统技艺的传承与保护具有十分重要的意义。

三部曲之创新

故宫藏扇,如同人间富贵花,华丽的外观让它只可远观而不可亵玩,难以融入寻常百姓家。在盛老师看来,只有进入人们的日常生活中,苏扇才可以绵延不息地传承下去。

现代人的审美在于简约,传统手工艺想要符合现代人的审美我们要学会做减法。制扇技艺不仅需要传承,更需要创新,表现形式更要符合当代人的审美,要有属于我们这个时代的烙印。——非遗传承人:盛春

如何让苏扇与时俱进地传承下去,就是她一直在思考的问题。

盛老师不断尝试新的设计理念,将各种新元素运用到苏扇上。她突发奇想:制扇技艺能不能和其他手工艺结合,比如木雕?心动不如行动,通过尝试,她看到了制扇与木雕结合的可能性,并通过不断实践,最终将木雕工艺成功运用到扇骨、扇面上。

此后,盛老师举一反三将多项传统手工艺陆续与苏扇结合,让苏扇成了名副其实的艺术载体。

以“一扇百工 至善至美”为题,盛老师做了系列扇品,将苏扇协同多种传统手工艺带上了法国第24届非遗展这个世界非遗舞台上,聚焦了众多目光。

她还尝试将苏式元素融入其中如园林花窗、玉雕、剪纸等工艺运用到苏扇上,也收获了不少好评。

盛老师认为,扇子不应该是一个小众的产品,它可以是怀袖雅物,也可以是家居装饰摆件,可以变形为窗台,也可以是地屏,未来,或许还能是年轻人看演唱会的道具……

经过十数年的不懈努力,盛老师和盛风苏扇得到了社会大众的肯定,一起来看看这些年的盛风的“战绩”~

了解盛风最新动态请关注我们的微信公众号